カテゴリー: ニュース

2013/05/12

Categories:

ニュース •

ロボット会社

カリフォルニアの電気自動車メーカー、テスラ のCEOイーロン・マスクが、ブルームバーグ・ニュースのインタビューに応え、同社もグーグルのような自動走行車の開発を検討していると明らかにしている 。

ただし、「グーグルが利用しているLidar(レーザー光線を用いたセンサー・システム)は高すぎる。もっといいのは光学システム、つまりソフトウェアを備えたカメラが、回りにあるものを捉えて認識するような方法」と述べ、自社でその技術を開発することになるだろうとした。

Lidarをつけたグーグル自動走行車(写真はhttp://www.flickr.com/photos/jurvetson/8190954243/in/photostreamより)

また、マスクが考えているのは、グーグルの言う「自動走行車(self-driving car)」よりも、飛行機で用いられている「オートパイロット・システム」の方が近いという。イヤなことを肩代わりする技術ではなく、ドライバーを補助するような技術というニュアンスだ。

グーグルの自動走行車は、2005年のDARPAグランド・チャレンジの132マイル競争で、一等賞を獲得した。グーグルでは5年先の実用化を目指しているが、関係者はその2倍はかかるはずと見ている。

マスクは、テスラの開発についてグーグルと話し合いを進めていると述べたが、記事が発表された後に、自動走行車の開発は「もう少し先の話」と加えている。

2013/05/11

Categories:

ニュース •

ロボット会社

毎年、画期的なゲームチェンジャーとなる製品やサービスに贈られる「エディソン賞 」を、今年は17のロボット関連製品が受賞した。

今年選ばれた受賞製品は、130以上。そのうちリシンク・ロボティクス社 のバクスターが生産性ツール部門の金賞を、アイロボット社 の樋掃除ロボットLooj 330が家庭用製品部門の金賞を、リクイッド・ロボティクス社 のウェイブ・グライダーが発電および電気利用部門の金賞を受けた。

変わったところでは、スマートフォンなどのエレクトロニクス製品を査定して現金と替える自動下取り機械エコATM も、環境保全部門で金賞を受賞。

スマートフォン、MP3プレーヤーなどのエレクトロニクス製品をスキャンして査定し、自動下取りするエコATM機

エディソン賞は1987年から設けられている。各社は自薦で製品を提出した後、述べ3000人におよぶ専門家、学者、過去の受賞者らによって構成されるパネルの選考を受ける。今年の授賞式は、400人以上の関係者が列席する中、4月末にシカゴで行われた。

ロボハブが、17のロボット製品をまとめて掲載している 。

2013/05/10

Categories:

ニュース •

ロボット研究

メリーランド大学のロボティックス・センター の研究者たちが、鳥のように空を羽ばたくロボット「Robo Raven」、直訳してカラス・ロボットを公開した。このカラス・ロボットはただ飛び上がるだけでなく、斜めに飛んだり翻ったり、低空飛行へダイブしたりする。まるで本当の鳥を見ているようだ。

VIDEO

カラス・ロボットの研究はすでに8年前から始めていたものの、うまく飛行させることができず、途中で棚上げされていた。それが1年前に再スタート。今度は、両翼を別々のアクチュエーターで動かすことによって、本物の鳥のような飛行が可能になったという。

筆頭研究者のSKグプタ教授によると 、アクチュエーターとバッテリー,マイクロコントローラーで重くなった重量を減らすために、3Dプリンティングやレーザーカッターを利用して軽量ポリマー素材を工作した。さらに、翼の動きが上昇の際にもバランスを保ちながら最高速度を生み出すようプログラムし、翼が羽ばたいている間にリアルタイムで動的空気力を計測する方法を編み出した。これによって、さまざまな翼のかたちを評価することができたという。そして、すべての部品が統合システムのように機能するよう、システムレベルでの最適化の実現にも務めたという。

上記のビデオでは、1分50秒時点でタカが襲撃しにやってくるのが見える。それほど「本物」に近いという証だろう。

関連記事は、ここ にも。

2013/05/09

Categories:

ニュース •

ロボット会社 •

軍事用ロボット

4本足で歩く「ビッグドッグ 」を始め、軍事用のちょっと怖いロボットを開発することで知られるボストン・ダイナミックス社 のヒューマノイド・ロボット「ペットマン 」が、やっと服を着たと話題になっている。

ペットマンは、歩くだけでなく、腕立て伏せをしたり階段を上ったりという動きがテストされてきたが、そもそも服を身につけることが目的だったようだ。というのも、ペットマンの主要な役割は化学兵器が使われた環境でどれだけ兵士の防護服が耐えるかをテストすることだからだ。

VIDEO

からだの動き、関節の曲げなどさまざまな身体の動きだけではなく、高い気温の中で汗をかいたりすることもシミュレートして、極限状態における人体の生理機能も再現するという。

そもそもペットマンは、国防総省の化学生物防衛プログラムの補助金を受けて進められている研究。そのため、化学 物質が服を通して漏れてきた際にも、それを感知するらしい。服をテストするだけのために、これだけ高度なロボットを開発するという厳しい現実が伝わる。

ところで、ビッグドッグにもアーム(頭?)がついた模様。ビデオはここ から。やっぱり怖い。

2013/05/08

Categories:

ニュース •

ロボット会社 •

医療用ロボット

医療ロボットの最前線を切り開いたとして注目を集めているダヴィンチ(インテューイティブ・サージカル社 )が、数々の訴訟の前に苦境に立たされている。

ダヴィンチ・ロボット(インテューイティブ・サージカル社のサイトより)

ダヴィンチにまつわる訴訟は、集団訴訟も含めて現在26件以上に上っている。4月半ばに、その最初の裁判がワシントン州の州裁判所で始まり、2008年にダヴィンチで前立腺摘出手術を受けた男性の遺族が原告となっている。

この訴訟の内容は、手術の4年後に男性が死亡した理由は、インテューイティブ社がマーケティングを優先するあまりに医師への訓練がおろそかになり、手術が適切に行われなかったというものだ。

これに対してインテューイティブ社側は、訓練は適切に行われていた上、男性は手術前から糖尿病や高血圧症を抱えており、死因は心臓疾患によるものだと反論している。

裁判は約1ヶ月続くものとされているが、FDA(連邦食品医薬品局)は先頃、全米の医師への聞き取り調査を開始した。

アメリカでは、昨年だけでもダヴィンチを利用した手術が30万件以上行われているという。裁判のゆくえは、医療関係者と患者双方にとって気になるものとなっている。

関連記事は、ここ とここ に。

2013/05/08

Categories:

ニュース •

ロボット会社

「こんなロボットを持っていると、すぐに学校の人気者になれるぜ。でも値段は2万ドルだ!」

日本は「ちょっと変わったロボットが出てくる国」として、関係者やホビイストらの間では注目を集めているようだが、先頃もこんな調子で『フォーブス 』誌のサイトに日本製ロボットが紹介されていた。

取り上げられているのは、群馬県の榊原機械株式会社 の「キッズ・ウォーカー・サイクロップス(Kid’s Walker Cyclops)」。子供が一人で乗って、多方向へ移動させたりアームを動かしたりできる。産業用機械メーカーである同社のサイトを見ると、この手のアミューズメント機械開発は社員教育の一環として行われている模様。またサイクロップスは、イベントなどへの貸し出し用製品として位置づけられているようだ。

だが、記事は「値段は明らかにされていないが、先行機から考えて2万ドル(約200万円)くらい」と推測。日本の子供は高いおもちゃを買ってもらっていいなあ、とちょっと茶化している。

2013/05/08

Categories:

ニュース •

ロボット会社

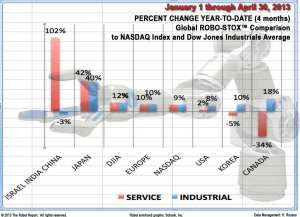

長年、ロボット企業の動向をフォローし、『ロボット・レポート (The Robot Report)』というサイトの発行人および編集長を務めるフランク・トーブ氏は、独自の「ロボット株指数(Robo-Stox)」を追跡している。

この指数は、2007年末から算出が始まり、世界の公開ロボット会社の株価の動きをまとめたもの。企業は、産業用ロボット製造会社、国防、軍事および宇宙開発用サービス・ロボット製造会社、その他のサービス・ロボット製造会社に分けられている。

その今年1月から4月まで4ヶ月間の指数によると、日本のロボット製造会社が、3.11からの回復と円安の影響を受けて産業用ロボット、サービス・ロボット共に進展を遂げている。また、イスラエルでは、医療、軍事用ロボット製造会社の伸びが顕著だという。

2013/05/08

Categories:

ニュース •

ロボット研究

プリンストン大学の研究者たちが、細胞組織を材料として用い、汎用3Dプリンティンターでバイオニック(生体工学的)耳を生み出した。

Photo by Frank Wojciechowski

この耳は、エレクトロニクスと細胞とを効率的に統合させる方法を探究する中で出てきたもの。これまでは、二次元のエレクトロニクス要素と細胞の間で工学的、熱学的な干渉が起こっていたが、2つの要素を最初から織り込むようにして生体を生み出し、それを生長させるというアプローチによって問題が解決できたという。

材料として用いたのは、細胞組織とエレクトロニクス要素のナノ粒子で、コイル型のアンテナを軟骨に統合させるために細胞培養液を加えた。人間が聞こえる以上のマイクロ波を聞き取れるという。

研究者たちは、こうした製造手法を導入することで、人間の身体的能力をオーグメント(補強する)人工器官を生み出せる可能性があると見ている。

研究のプレスリリースは、ここ に。

『NanoLetters』誌に掲載された論文は、ここ に。

関連記事はここ 。

2013/05/03

Categories:

ニュース •

ロボット研究

このビデオの左下に映っている銀色のクォーター(25セント硬貨)は、直径23ミリほどのサイズ。この昆虫のようなロボット「ロボビー(RoboBee)」の小ささをわかっていただけるだろうか。

みつばちというよりは、極小トンボのようなこのロボビーは、ハーバード大学のワイス研究所 と工学応用科学部 (SEAS)の共同研究で実現されたもの。ワイス研究所は、正式名を「Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering」といい、生物の構造やしくみから発想を得たエンジニアリングを研究分野としている。

このロボビーは、10数年の研究の集大成とも言えるプロジェクトで、飛行中に一カ所に停止したり、左右に移動したりできる。画期的な製造方法も共に提示されている。それによると、レーザーカットされたカーボンファイバーに柔らかな素材の層を挟み、それをまるでポップアップ絵本を開くようにして立ち上げれば、微細な三次元構造体を作ることができるようだ。下のビデオで詳しく説明されている。

VIDEO

羽は毎秒120回羽ばたき、目にはまるで止まっているようにすら見える。羽を動かす筋肉の部分には、電場をかけると伸縮するセラミック素材のピエゾ電気アクチュエーターが用いられた。電気は細いケーブルを通して外部から供給されている。バランスを保つために、現位置と目的位置の差をリアルタイムで計測しながら、両方の羽を個別に作動させるようだ。

環境モニタリングや救援支援、農業での受粉作業などでの利用が考えられているというが、このポップアップ製造方式も超小型の医療機器などへの応用も見込まれるという。

プレスリリースは、ここ に。『サイエンス』誌に掲載された論文は、ここ (要登録)。

2013/05/03

Categories:

ニュース •

軍事用ロボット

DARPA(国防総省高等研究開発局)で進められているARM (Autonomous Robotic Manipulation)プログラムは、高い自律性を持って多様な作業を行えるマニピュレーターの開発を目的としている。ハードウェア、ソフトウェア、アウトリーチ(一般の人々への広報、教育活動)の3つの部門があり、それぞれチームが組まれている。ハードウェア部門では、3〜4本の指と手のひらを利用して、多様な機能を果たすローコストなロボット・ハンドの実現を目指す。

DARPAが先ごろ公開したこのビデオは、ハードウェア部門で開発を進めるアイロボット社(ハーバード大学、イェール大学協力)のもの。机の上に置かれたクレジットカードをつまみ上げたり、ねじ回しドライバーを認識して、取っ手部分をちゃんとつかんだりする。バットで殴られても壊れないほどのフレキシブルさを備えている。

VIDEO

このプログラムでは、現在50,000ドルのコストがかかるロボット・ハンドが、3,000ドル(1000個以上製造した場合)まで下げられることを目指している。器用な指先を持ったロボットが、危険な場所でも道具を使って人間同様の作業ができるようになることが目標だ。